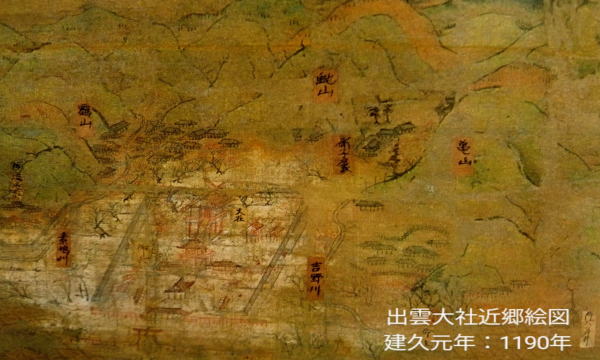

猿田彦・サルタヒコについて 福岡県糟屋郡志免町別府亀山 (かすやぐん しめまち べふ かめやま) には亀山古墳(円墳)があります。  亀山古墳全景 手前に流れているのは宇美うみ川  古墳は亀山八幡宮となっている  祭神に挙げられている応神おうじん天皇は同じく祭神である仲哀ちゅうあい天皇と神功じんぐう皇后の間に生まれた子とされています。江戸時代末、慶応元年に山内陽亭により写されたとされる「筑前国続風土記拾遺」では神功皇后は祭神には入っていませんので、後に入れられたものと思われます。 同書によると、亀山八幡宮は当時の別府べふ村と御手洗みたらい村の産神とされていますが、御手洗という名は、村に流れる川で神功皇后が手を洗ったのでこの名が付けられたとも記されています。又、九月十六日の祭礼には流鏑馬やぶさめも行われたとあります。 応神天皇については応神天皇卵生神話説がありますが、これは応神天皇は白鳥を母とするというものです。もちろん本当に白鳥から生まれたのではなく、これは明らかに応神天皇は白鳥をトーテムとする民族だったということになります。ただ、先代旧事本紀には応神天皇の容貌が記されていますがかなり異様ではあります(参照下さい)。ということは応神天皇の母である神功皇后もそうなり、また神功皇后の祖先とされる天日槍もそうだということになります。すると、ここ亀山八幡宮一帯は亀山という名が付いているくらいですから元々は亀をトーテムとする民族が支配していて、その後、白鳥をトーテムとする民族が支配をした、ということになるのではないでしょうか(参照)。 言い方を換えれば、亀をトーテムとする民族は出雲民族(サルタヒコ)で、(これは出雲大社が亀甲紋ということからも判断できます)、白鳥をトーテムとする民族は大和民族(アメノヒボコ)ということになります。出雲の長である大国主(オオクニヌシ)の国譲りの話はこのことを象徴しています。 また、父景行天皇の命を受けて熊襲征討・東国征討を行ったとされる日本武尊ヤマトタケルノミコトの説話では死後、白鳥になって飛び立ったとされています。これは明らかに白鳥トーテムの民族の話ということになります。 大和民族以前には亀をトーテムとする民族の他にヘビをトーテムとする民族も存在していました。これは大和(奈良県)の三輪山に象徴されています(三輪山伝説)。三輪山伝説を大国主と結び付ける説もありますが、これには出雲と大物主の秘められた過去があるような気がしてなりません。  これは平安時代末、建久元年頃に描かれたとされる出雲大社近郷絵図ですが、 画像上(北側)の山の名が右から亀山、蛇山、靏山となっています。 ここにも出雲の秘められた歴史を垣間見ることができるような気がします。 亀山八幡宮の北西2kmほどの所にある筥崎はこざき八幡宮の祭神は神功皇后と応神天皇です。また、亀山八幡宮から南東に10kmほど離れた所にある宇美八幡宮の境内けいだいには幼い応神天皇を抱いた神功皇后の石像が建てられています。神功皇后は宇美八幡宮がある糟屋郡宇美町で出産をしたということで、その際に宇美八幡宮の湧き水を産湯うぶゆに使ったということです。 神功皇后の存在と神功皇后が行ったとされる三韓征伐は架空だとする説もありますが、神功皇后のことが古事記、日本書紀、それに書かれた時代と場所が違う宮下文書や八幡神社の本拠地である宇佐神宮縁起にも記述されているというのは、書かれてある内容に違いはありますが史実の反映としか思えません。 玉依姫命たまよりひめのみことは古くからの神話に様々登場しますが、玉依姫命が登場する神話として一般によく知られているのが、山幸彦・海幸彦の話に登場する海神わたつみの娘の玉依姫命で、山幸彦と結婚をした豊玉姫とよたまひめの妹ということになっています。また、初代天皇とされている神武天皇の母親にあたります。 宮下文書では、神皇之巻などに記されている代々の天皇の妃である皇后の名前は玉依姫で通されています。その他に知られている神話としては、先に少し紹介した奈良県の三輪山伝説があり、それに登場する三輪の大物主神おおものぬしのかみの妻となったのも玉依姫命です。先代旧事本記では大物主神は饒速日命にぎやはひのみことと同族となっています。このことから、饒速日命が天つ神の命令により天磐船に乗って河内国(大阪府)河上哮峯いかるがのみねに降り、更に大和の鳥見白庭山に遷うつったとされている神話以前には九州北部にいたことも充分に考えられます。魏志倭人伝に記されている弥奴国みぬのくには現在の佐賀県神埼郡一帯を指しますが、この地は物部氏もののべうじ発祥の地とされています。物部氏は饒速日命の後裔です。 玉依姫命によく似た神に神功皇后の新羅征伐の折に同行したとされる玉妃命たまひめのみことがいます。角鹿津つぬがのつから海路で豊浦津とようらのつに渡る際に、船中で海神を祭る神主になったという記録も残っていますので、玉依姫命よりも玉妃命の方が深い結び付きがあるような気がします。 江戸時代の国学者、伴信友によると信濃国(長野県)埴科郡はにしなのこおりにある玉依比売(姫)命神社の御神体は明玉あかるたまで、神宝には、青色、紅色、白色三種の明珠あかるたまが数百顆あり、その形は勾玉をはじめいろいろ種類があると説明されています。これらの玉類は現在、長野市松代町にある玉依比売命神社に保管されていて、毎年この明玉を数える神事が行われています(参照)。 亀山八幡宮がある粕屋平野一帯は海人あま族の豪族である安曇氏あずみうじの本拠地に属していたものと思われます(本拠地は現在の新宮町とされています)。新宮町は亀山古墳から北に10kmほど行った所です粕屋は正式には糟屋と記しますが、日本書紀では磐井の反乱後その子は糟屋の屯倉を差し出して許されたと説明していますが、それほど重要な地であったとも言えるわけです。 海人あま族は日本に水田稲作を持ってきたともされています。また青銅の鋳物技術や製鉄技術も持っていました。上に紹介している亀山八幡宮の説明板に記されている末社はほとんど海人族と製鉄に関係しています。亀山古墳のすぐ近くには鏡という地名があり、また、亀山古墳の属する別府地域の北隣の内橋には鏡天神があります。筑前国続風土記ではなぜあるのか分からないと記されています。そこから北に1kmほどの所には多々良たたらという地名があります。タタラは製鉄など金属精錬を行う際の鞴ふいご装置の名前にもなっています。日本最古とされる京都の妙心寺にある梵鐘には、文武もんむ二年(698年)に糟屋評造かすやのこおりのみやつこの春米連つきしねのむらじ広国が作ったということが鐘の内側に陽刻で鋳込まれて記されています。また、この鐘と同じ鋳型で作られたものが福岡県太宰府市にある観世音寺にもあります。こちらの鐘には年紀は記されていませんが、妙心寺の鐘とほぼ同じ時代に鋳造されたものとされています。これら二つの鐘は国宝に指定されていますが、どちらも亀山八幡宮近辺で作られたものと思われます(参照)。九州北部は古代にはサルタ国とも呼ばれていたという説もあり、その地に存在した銅剣、銅鐸などを専門に作る地域から出雲の大国主は銅鐸や銅剣を輸入していたのではないか、という説もあります。 多々良からさらに北に3kmほど行くと香椎宮かしいぐうがあり、そこからさらに3kmほど北上すると安曇氏の本拠地、新宮町です。香椎宮は九州で最も古い神社とされています。祭神は亀山八幡宮と同じ仲哀天皇と神功皇后です。他に海人族と関わりがある事柄を挙げてみますと、饒速日命にぎやはひのみこと、銅鐸、猿田彦、伊勢神宮などなど・・猿田彦については後に述べます。  これは亀山八幡神社の境内です。小ぢんまりとした社殿の手前に古墳の石棺が見えます。箱式石棺墓としては日本最大級だということです。      内部は朱で赤く塗られています。 同時代のものでこれだけ大量の水銀朱が塗られているのも他に例がないとうことです  因みにこの写真は古墳が整備される以前の状態です。(志免町誌より転載) 私が子供の頃、ここで遊んでいたときはこんな感じでした。   石棺はこの主体となるもの(1号墳)の他に3ヵ所確認されています(写真右奥)。    こちらは奥に見える小さな石棺です。縦1mほどですから子供用のものと思われます。  こちらの赤も分析によると朱が使われているということです。    この古墳はすでに盗掘されていたようで、1992年に行われた発掘調査では上に挙げた管玉が4点発見されただけだそうです。  亀山古墳がある別府(べふ)という所には猿田彦を祀った石碑が多く見られます。 この石碑は別府の北限で亀山古墳から600mほど離れた所にあります。 この石碑の北100mほどの所では旧石器時代からの遺跡である横枕遺跡が1998年に発見されています。  これは上の石碑のすぐ近くにある石の祠(ほこら)です。  扉の中。以前は何かが安置されていたのでしょうか、それにしては台座と思われる石が平面になっていません。この石が祀られているのでしょうか・・     猿田彦は、出雲の大国主命が国譲りをした後の天孫降臨の際に、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)の道案内をしたということになっています。そのためか、江戸時代には道祖神どうそしん信仰の対象ともなり、伊勢参りの際に天狗の鼻のように長い鼻の赤ら顔の面を土産に買い、背中に背負った旅人の絵が今でも残っています。道祖神は信州(長野県)安曇野(あずみの)が発祥の地ともされていますが、地名の安曇あずみの元となっている安曇氏うじは古代海人族を率いる豪族だったとされていて、先に述べたように、本拠地は福岡県糟屋郡新宮町とされています(参照)。 その一族が後に滋賀県の高島市安曇川あどがわ町それから長野県の安曇市にも移動しています。また、滋賀県高島市鎮座する田中神社内にある三尾みお社から古代史文書の一つである秀真伝ほつまつたえが発見されているのも何か暗示的なものを感じます。 また近くには水尾みお神社があり、猿田彦も祭られています。松重楊江氏によると、「水尾みずのお大明神本土記」(滋賀県高島市にある水尾みお神社の猿田彦に関する記述に、 「時に天レイ(のぎ偏に令)暦五十七穂歳サナエ苗月サナエの日なり」 とあるのは、「遺教の辞」のなかに「我が祭る嶋那秧サナエの日」とあることに関連付け、「古語拾遺」にある「銅鐸をサナキという」記述に結び付けています。 また新井白石は、「東雅」に記述されている「サ」は細なり「ナキ」は鳴きなり、音の細かなるを謂う」とあるのを引用し、「サナエの日」とは銅鐸を鳴らす日のことであろうと推察しています。 川崎真治氏の説によると、サルタのサルは「米」のことで、タは文字どおり「田」のこととしています。米のことをシャリと云ったりしますが、これは元々は、米のことをウル語やシュメール語では「シェ」、バビロニア語や古代インド語では「シャ」と云っていたことに由来するとしています。私が今住んでいる丹波篠山は銅鐸文化圏と思われますが、この地では田植えが終わるとサナブリという祭りが行われます。亀山古墳がある志免の地ではサナボリと云います。 昭和2年(1927年)に出版された三島敦雄による「天孫人種六千年史の研究」では、猿田彦のサルはセミテック・バビロニアン語のシャルリ(sarri)、またサル(Sar)で王の意味がある、としていて同語系統のヘブライ語のサルは大名の意味でダは助詞で、サルダは神の王という意味があるとしています。また、サルタヒコが天孫降臨の際に道案内をした、という説話は後世の作為であるとしています。このことは、大国主の国譲り説話と同様、銅鐸民族が滅亡させられたことを意味し、弥生時代の終焉を意味していることでもあります。 大正10年(1921年)に出版された石川三四郎による「古事記神話の新研究」では、猿田彦はカルデヤ人(新バビロニア)であると述べられています。そのあたりの件を少し書き出してみます。 「葦原の中ツ国がメソポタミヤなること、天孫民族がヒッタイト人なることを証明すべき間接の論拠として私は猿田彦のこともここに提出しておく。私の考えでは、猿田彦はカルデアの一貴族、あるいはその民族である。カルデア人はカルド、あるいはカルダと呼ばれ、カルダはまたサルダとも発音される。カルデア人の植民地たりしイタリア西方の小島をサルディニアと呼ぶのも、その一例である。カルデアのニニブ城主で有名な王様にサルダナバルといふ人があるのもまた意味がありさうである。殊に航海術に長けて交通事業に慣れたるこのカルデア人の猿田彦が天孫民族、即ち山岳民族の嚮導者となって、歴史上重要なる地位を占めているのは、極めて興味あることで、また甚だ自然である 云々」 これと同様の説は昭和5年(1930年)に出版された戸上駒之助による「藤原王朝前日本歴史」という著書でも述べられています。そこでは、古事記や日本書紀で述べられている猿田彦の風貌は明らかにアルメニア系の風采を誇張したもので、又、猿田彦が伊勢の五十鈴の川上に行くと云っているのは、日本の五十鈴川の呼称が、西アジアのクエのR.Issusに因んでいることを暗示しているとしています。 「神皇紀・富士宮下文書」では、作田毘古命さくたひこのみこと=猿田彦の系図が載せられていますが、初代の作田彦命から68代まで記されています。 「但馬たじま故事記」では作田毘古一族は紀元1世紀頃に但馬国に移住して、土蜘蛛(つちぐも)の王となったとありますので、但馬に天日槍がやって来る以前には猿田彦族が勢力を持っていたということが想像されます。猿田彦族は銅鐸文化を持っていたとされていますが、それを裏付けるように、但馬では銅鐸が多く出土しています。銅鐸のルーツは東南アジアにあるともされていますが、そうすると、土蜘蛛は東南アジア系の民族という可能性もでてきます。 「秀真伝ほつまつたえ」では作田毘古は「ナガタ作田毘古」と記されていますが、ナガタは蛇神のナーガのことだとされてい、後に長田と書かれるようになったとしています。長田は地名として各地に残っています。また同書では、「我はイセ(伊勢)のソ(祖)サルタヒコ」と称したとあります。 「上記うえつふみ」ではサルタヒコが道案内をしたのはニニギノミコトではなく、スメミマノミコトとされています。その功績によりサルタヒコが希望したウズメノミコトを妻にし、スメミマノミコトの命令により全国各地に行脚の旅に出ます。その目的は、様々な特殊技術を伝えることで、木炭製造技術、架橋などの土木技術を各地で指導したとされています。 ブログでも猿田彦について述べています アメノヒボコについて 日本の歴史について Home |